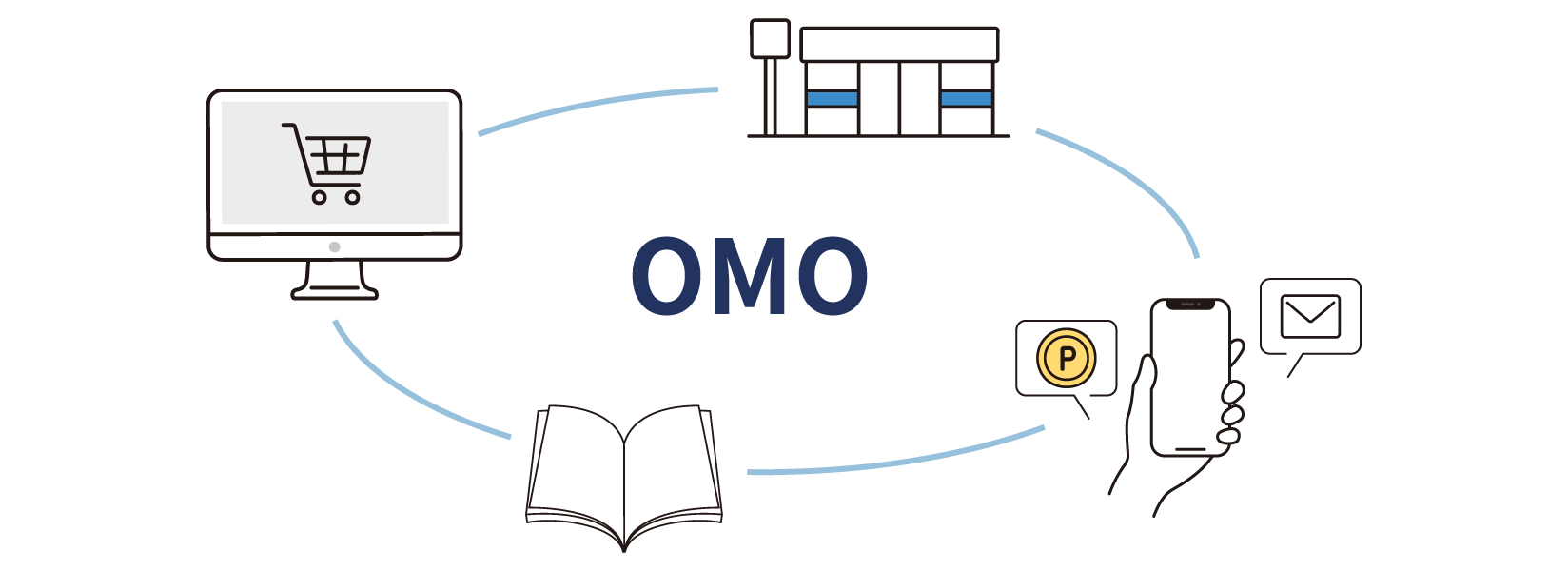

オンラインとオフラインをシームレスに結びつけ、顧客が一貫した体験を得られるOMO戦略の概念と可能性

近年、ネットショップ運営においてオンラインとオフラインの統合、いわゆるOMO(Online Merges with Offline)が注目されています。OMOは、顧客の購買行動の変化に対応し、より良い顧客体験を提供するための重要な戦略です。今回は、OMOの概念、O2Oやオムニチャネルとの違い、実践方法、そして今後の展望について解説します。

OMOの概念

OMOは、オンライン(ネットショップやアプリ)とオフライン(実店舗やイベント)を区別することなく顧客に商品やサービスを提供するための戦略です。オンラインとオフラインを統合させることで、顧客がどちらでも同じように便利で満足度の高い体験を得られるようにすることが目的です。

この統合は、単に情報を共有するだけでなく、顧客の購買プロセス全体を考慮した戦略を意味します。

OMOとO2O、オムニチャネルの違い

OMO(Online Merges with Offline)と混同されやすい言葉にO2O(Online to Offline)とオムニチャネルがあります。これら3つの違いは、オンラインとオフラインをどう捉え、顧客との接点をどう作るかという考え方にあります。

O2O:オンラインからオフラインへ顧客を「誘導」

O2Oは、オンライン上の情報を使ってオフライン(実店舗)での購買を促す手法です。たとえば、SNSやWeb広告でクーポンを配布し、それを見た顧客を実店舗に誘導するなどの取り組みがこれにあたります。

O2Oは、あくまでオンラインとオフラインを「別々の存在」として捉え、顧客の流れを一方通行で考えるのが特徴です。

オムニチャネル:複数のチャネルを「連携」

オムニチャネルは、ネットショップや実店舗、カタログといった複数の販売チャネルを連携させ、どのチャネルからでも一貫したサービスを提供しようという考え方です。

「ネットで注文した商品を店舗で受け取る」「店舗の在庫をオンラインで確認する」といったサービスは、複数のチャネルを横断的に活用するため、オムニチャネルの代表的な取り組みと言えます。オムニチャネルは、チャネル間の連携を強化することで顧客の利便性を高めます。

OMO:チャネルの「垣根」をなくす

一方、OMOはオムニチャネルのさらに一歩進んだ概念です。OMOは、オンラインとオフラインを別々のチャネルとして考えるのではなく、両者の垣根をなくし、一つの連続した体験として融合させることを目指します。

具体的には、単にチャネルを連携させるだけでなく、顧客の行動データをすべて収集し、そのデータに基づいて顧客一人ひとりに最適なサービスを提供します。

これらの違いを簡単にまとめると、以下のようになります。

O2O:オンラインからオフラインへの「誘導」

オムニチャネル:複数のチャネルの「連携」

OMO:オンラインとオフラインの「融合」

OMOの代表的な事例

国内外の多くの企業がOMO戦略を実践し、成果を上げています。ここでは、その代表的な成功事例をいくつかご紹介します。

事例1:モバイルオーダー&決済の導入

ある大手コーヒーチェーンが提供する「モバイルオーダー&ペイ」は、スマートフォンアプリで事前に注文・決済を済ませ、店頭で商品を受け取れるサービスです。顧客はレジに並ぶことなくスムーズに商品を購入でき、店舗での待ち時間が短縮されます。この取り組みにより、アプリ利用者はより快適な購買体験を得られるだけでなく、企業側も顧客の購買データをアプリで一元管理できるようになり、よりパーソナライズされたプロモーションが可能になります。

事例2:ネットショップと実店舗の連携

あるグローバルなアパレルブランドは、ネットショップと実店舗の在庫情報を連携させ、顧客の利便性を高めています。オンラインで商品の在庫を実店舗で確認できるサービスを提供することで、顧客は安心して店舗に足を運ぶことができます。また、ネットショップで注文した商品を実店舗で受け取れるサービスも提供しており、送料を気にせず買い物ができます。これにより、顧客は自身の都合に合わせてオンラインとオフラインを柔軟に使い分けられるようになりました。

事例3:アプリを活用した購買体験

ある大手コンビニエンスストアは、公式アプリを通じてOMOを推進しています。アプリ上でクーポンを配布したり、限定商品を告知したりすることで、顧客の来店を促しています。また、アプリで商品の購入履歴を管理し、個々の顧客に合わせたおすすめ商品を提案するなど、オンラインとオフラインのデータを統合したマーケティングが行われています。これにより、顧客はアプリを介してよりパーソナライズされたサービスを受けられるようになりました。

OMOの重要性

ネットショップ運営において、OMOはなぜ重要なのでしょうか。

それは、オンラインとオフラインの体験を融合することで、顧客満足度を向上させ、ブランドとしての価値提供や競争力を高められるからです。より具体的な理由を3つご紹介します。

顧客の期待に応える

現代の顧客は、オンラインとオフラインの両方でスムーズな体験を求めています。たとえば、ネットショップで商品を検索・注文し、実店舗で受け取ったり試着をしてみたり、といった一連の流れが可能です。顧客にとって便利であること、期待に応えることが顧客満足度向上にも寄与するため、OMOの実現がカギとなります。

データの活用

オンラインとオフラインの行動データを収集できることにより、顧客一人ひとりに合わせたアプローチや商品提案、マーケティング戦略の立案が可能になります。

たとえば、ネットショップでの閲覧履歴に基づき、来店時に興味のある商品のクーポンを提供するなど、より個別のニーズに応える施策が行われます。これによって、購入意欲を高めることにも繋がります。

競争力の向上

OMOを取り入れることで、競合他社と差別化を図ることができます。顧客がオンラインとオフライン双方での利便性を求める中、両方の強みを活かしたサービスを提供できる企業は、他社と比較した際に選ばれる機会が増えると言えます。

OMOの実践方法

では、実際にOMOをどのように実践すれば良いのでしょうか。

ここまでお伝えしてきた通り、オンラインとオフラインを切り分けることなく、顧客が一貫した体験を得られるようなシステムを構築することが必要です。

商品情報の統一

オンラインとオフラインでの商品情報を統合して管理することが重要です。商品の価格、在庫状況、プロモーション情報などをリアルタイムで更新し、どのチャネルからでも同じ情報を提供できるようにします。

ネットショップで在庫を確認してから店舗に訪れることができるポイントは、顧客にとってのメリットであり、在庫管理の効率化が進み、品切れや過剰在庫といった企業側の課題解決にもなります。

クロスチャネルプロモーション

オンラインでのキャンペーンをオフラインでも展開し、逆に店舗でのプロモーションをオンラインに連携させることで、両チャネルの相乗効果を生み出します。たとえば、店舗で購入した顧客に対して、次回のオンライン購入時に使えるクーポンを配布するなどの施策が考えられます。

店舗体験の強化

店舗での体験をデジタルで強化することも重要です。たとえば、AR(拡張現実)技術を活用して、オンラインで商品を試着できるサービスを提供したり、商品情報をQRコードで表示したりすることが挙げられます。また、店舗における商品展示やイベント情報をオンラインで発信し、集客を図ることも効果的です。

店舗での商品選びをサポートすることにより、顧客体験を向上させるだけでなく、スマートフォンとの連動でネットショップでの閲覧履歴と店舗での体験を一貫させることも実現できます。

物流の最適化

OMOを実現するためには、物流の効率化も不可欠です。オンライン注文後、近くの店舗で受け取れる「店舗受け取り」サービスや、店舗での返品・交換を可能にすることで、顧客の利便性を高めます。オンライン購入のハードルを下げることに加え、返品や交換の手続きが簡単なため、顧客満足度にも影響します。返品で来店した顧客が、追加購入するケースも考えられるので、店舗の売上増加も期待できるかもしれません。

▼店舗受け取りに関する記事はこちら

OMOのこれから

OMOの普及は今後ますます進むと考えられます。特にAIやIoT技術の進化により、データ分析の精度が向上し、よりパーソナライズされたサービスが提供されるようになるでしょう。またサステナビリティへの関心が高まる中、環境に配慮した物流や商品の選定もOMO戦略の重要な要素となると言えます。

ネットショップ運営におけるOMOは、顧客の期待に応えるための効果的な手段です。オンラインとオフラインの統合を進めることで顧客体験を向上させ、競争力を強化することができます。Eストアーショップサーブでは、OMOの実践方法の1つである「店舗受け取り」が標準機能として追加費用なしでご利用いただけます。その他にも商品やジャンルに向けた多くのECカート機能を揃えていますので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。

日々目まぐるしく変化していくEC業界。OMOのように、ネットショップ運営における欠かせない戦略は数多くあります。これまで11万社のご支援をしてきたEストアーショップサーブならではのノウハウで、企業様のEC事業における課題に一緒に取り組んでいきます。

ぜひこの機会にご相談ください。