食品ECとは?特徴・課題・成功のポイントを解説

公開日:2025.07.22

ECの市場動向から法律対応、販促ポイントまで、これから食品ECサイトを始めたい方に役立つノウハウ

近年、食品をインターネットで購入する「食品EC(Eコマース)」の需要が急速に高まっています。特にコロナ禍をきっかけに、多くの消費者が外出を控える中で、ECサイトを利用する機会が増え、その傾向は今も継続しています。

総務省の家計消費状況調査や各種EC関連レポートでも、食品分野のEC化率は他のジャンルに比べてまだ伸びしろがあるとされながらも、ここ数年で安定した成長を続けている数少ないカテゴリとして注目されています。

参考:家計消費状況調(PDF)

また、以前は大手メーカーや総合スーパーなどが主でしたが、最近では以下のような多様な事業者が参入しています。

- 地元の農家・漁師・酪農家などの生産者

- 地方の食品加工業者や個人経営の専門店

- レストラン・カフェのオリジナル商品販売

- 地域の特産品を扱う自治体・地域商社

つまり、食品ECは「個性」や「ストーリー」がある商品を全国の消費者に直接届ける手段としても有効なのです。

こうした背景のもと、中小規模の事業者でも手軽にECサイトを立ち上げられる環境が整ってきたことも、食品ECへの参入を後押ししています。

例えば、Eストアーショップサーブでは、食品販売に必要な機能を揃えたECカートシステムを提供しており、初めての方でも安心して始められる仕組みをご用意しています。

本記事では、「食品ECとは何か?」という基本から、その特徴や運営上の注意点、成功のためのポイントまでを分かりやすく解説していきます。

食品ECとは

食品ECとは、インターネットを通じて食品を販売・購入するビジネスのことを指します。野菜や果物、肉、魚、加工品、スイーツ、調味料、冷凍食品など、扱う商品は非常に多岐にわたり、消費者のライフスタイルに合わせた多様な購入形態が存在します。

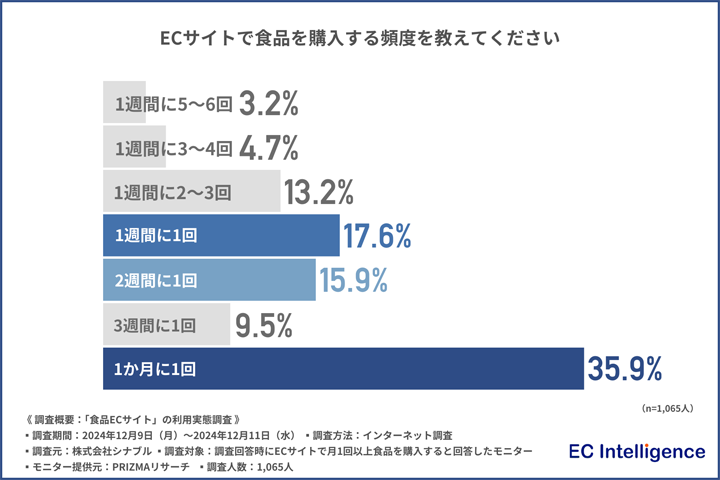

食品ECサイトの利用頻度

実際のところ、ECサイトで食品を購入するユーザーは、どのくらいの頻度で利用しているのでしょうか。

EC・通販特化のパーソナライズド・プレシジョンCRMプラットフォーム『EC Intelligence』を提供している株式会社シナブルの利用実態調査によると、ECサイトで食品を購入する頻度として、1ヶ月に1回(35.9%)が最も多い回答結果でした。次いで1週間に1回(17.6%)、2週間に1回(15.9%)となっています。

利用頻度から見ると、日常の買い物よりも補充用途の可能性が高いことが考えられます。

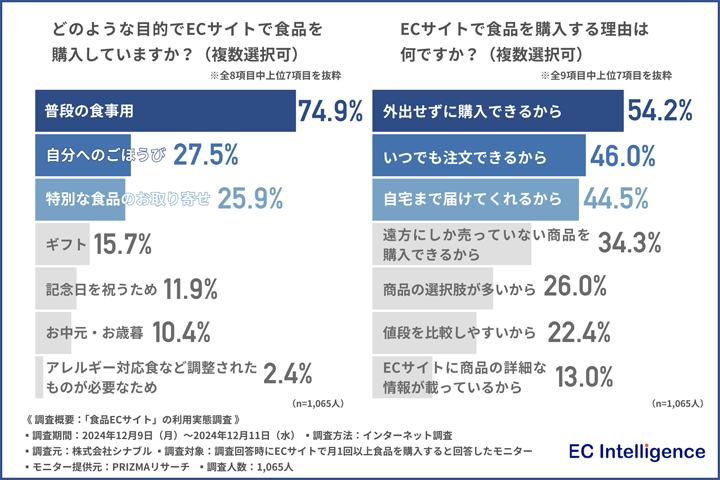

利用目的に関する質問では、普段の食事用(74.9%)と回答した方が最も多く、次いで自分へのごほうび(27.5%)、特別な食品のお取り寄せ(25.9%)という結果になりました。

また、「外出せずに購入できる」という理由で、ECサイトを利用されている方が多いことも分かりました。地域によっては、「遠方にしか売っていない商品を購入できる」という理由が上位に挙がり、なかなか手に入らない特産品や人気商品をECサイトで取り寄せたいニーズがあることが示されています。

| 調査期間 | 2024年12月9日(月)~2024年12月11日(水) |

|---|---|

| 調査方法 | PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査 |

| 調査人数 | 1,065人 |

| 調査対象 | 調査回答時にECサイトで月1回以上食品を購入すると回答したモニター |

| 調査元 | 株式会社シナブル(https://www.scinable.com/) |

| モニター提供元 | PRIZMAリサーチ |

食品ECの特徴と強み

食品ECは、アパレルや雑貨などの他ジャンルとは異なる、独自の強みと魅力を持っています。

ここでは、食品ECならではの特徴や、運営の際に活かせるポイントをご紹介します。

ストーリーが商品になる

食品は単なるモノではなく、作り手のこだわりや背景が大きな価値になります。

例えば、

- 農薬不使用で育てた旬の野菜

- 3代続く老舗の味噌

- 地元漁港で朝どれされた鮮魚

といった情報は、消費者にとって安心感や共感を生む大きな要素です。

ECサイトでは、生産者の想いや現場の様子を文章・写真・動画でしっかり伝えることで、単なる商品紹介を超えた「物語」を届けることができます。

リピートにつながりやすい

食品は消耗品であり、味や品質に満足すれば継続的に購入されやすいという特性があります。特に以下のような商品は、リピートの可能性が高いです。

- 毎日の食卓に使う調味料や米

- 習慣的に食べる健康食品・サプリメント

- 家族が気に入ったスイーツやお取り寄せグルメ

さらに、定期購入やメールマガジン、ポイント制度などの施策を組み合わせることで、顧客との関係を長期的に育てることができます。

地方の特産品や希少性が価値になる

食品ECでは、場所やエリアなどの制約がなくなるため、「その地域でしか買えなかった味」や「数量限定の旬の食材」が全国に届けられるという強みがあります。

- 雪深い山奥で採れる山菜

- 季節限定のクラフトジュース

- 養殖場直送のブランド牡蠣

このような地域性や希少性を価値に変えられるのは、食品ECならではの醍醐味です。

SNSや動画と相性が良く、ファンを生みやすい

料理は見た目でも「おいしそう!」と伝わるコンテンツ。Instagramでの商品紹介やレシピ動画の投稿などは、視覚的に訴求しやすく、シェアもされやすい特性を持っています。

- 調理シーンの動画(例:ジューシーなステーキが焼ける音)

- 商品を使ったレシピ紹介(例:調味料の活用術)

- 生産者インタビュー(例:畑からのライブ配信)

こうしたSNS活用によって、共感やファンを増やすことがブランディングやリピートにもつながります。

食品ECは、「味がいい」「値段が手頃」といったスペックだけでなく、共感・信頼・継続利用といった人の感情に働きかける力を持っています。

食品ECの課題と注意点

食品ECには大きな可能性がある一方で、他のジャンルよりも注意しなければならない点や運営上の課題も多いのが実情です。

ここでは、食品を扱うEC事業者として特に意識すべきポイントを整理します。

賞味期限・消費期限の管理が必須

食品には賞味期限や消費期限があります。これにより、以下のようなリスクが生じます。

- 在庫の回転が遅れると廃棄ロスが発生する

- 販売時の期限表示が不十分だと、消費者トラブルにつながる

- 冷蔵・冷凍商品の場合、物流や配送タイミングに影響が出る

在庫管理・販売管理・発送タイミングの正確性が求められるジャンルであり、システムや運用体制をしっかり整備しておく必要があります。

食品表示・法令遵守が求められる

食品を販売する際には、以下のような法律や表示義務を守らなければなりません。

- 食品表示法に基づく原材料名・アレルゲン表示・栄養成分表示など

- 特定商取引法・景品表示法などのEC関連法規

- 酒類や生鮮品の販売には許可や届出が必要な場合あり

表示ミスや法令違反は、信頼を失うだけでなく行政処分や損害賠償につながる恐れもあるため、正しい知識とチェック体制が不可欠です。

クレームリスクが比較的高い

食品は嗜好品でもあり、味の好み・食感・期待値のギャップなどから、思わぬクレームにつながるケースもあります。

- 「思ったより小さかった」

- 「写真と違う色だった」

- 「冷凍で届いて驚いた」

こうしたトラブルを防ぐには、

- 商品ページで情報をできるだけ具体的・正確に伝える

- 温度帯・配送タイミングなどの注意事項を明記する

- FAQや問い合わせ対応を充実させる

といった、きめ細かな情報提供と顧客対応が求められます。

配送と物流のハードルが高い

冷蔵・冷凍・常温など、食品は温度管理が必要なケースが多く、配送コストや物流手配が課題になりがちです。

- クール便の送料が高く、利益率が圧迫されやすい

- 複数温度帯の商品を同時に扱うとオペレーションが複雑になる

- 配送遅延や不在時のリスクが品質劣化につながる

そのためには、商品の詰め合わせ方や温度帯の統一、配送スケジュールの最適化がカギになります。

集客・販促の難易度もある

食品はリピートしやすい分、初回購入のハードルが高いとも言われています。

- 実際に「味わえない」ため、初めての人は躊躇しやすい

- 価格帯が似ている競合が多く、差別化が難しい

- 広告出稿やレビュー施策に工夫が求められる

初回購入者向けに、「お試しセット」や「送料無料キャンペーン」などを設けて、まずは体験してもらうことが大切です。

食品ECは魅力的でファンを生みやすい一方、活発的な運営が求められるビジネスです。

信頼を得るためには、商品力だけでなく運営力や対応力も磨く必要があります。

食品ECの成功を左右するカートシステムの選定ポイント

ここまで紹介してきたように、食品ECには「地域の魅力を届けられる」「リピートにつながりやすい」などの大きな可能性がある一方で、法令対応・物流・情報発信など、運営には高い専門性と柔軟性が求められることも事実です。

そこで重要になってくるのが、ECカートシステムによるサイト運営と機能の活用です。

4つのポイントを押さえながら、システム選定の参考にしてみてください。

食品ECに必要な機能が標準装備されていること

食品ジャンルに特化した機能がどのくらい用意されているかによって、「できること」の幅が変わってきます。

- 定期購入機能:米・野菜・健康食品などのリピート販売に対応

- 複数温度帯・配送先設定:冷蔵・冷凍などの異なる温度帯商品にも対応

- ギフト設定機能:のし・ラッピング・メッセージ対応も柔軟

- 商品レビュー表示:安心感と購入後の声を活かせる

食品ECにありがちな「やりたいけど難しい…」を、システムでカバーできるかどうかが重要です。

初心者でも安心のサポート体制であること

ECサイトをオープンするまでの準備だけでなく、その後の運営業務が非常に大事になってきます。

- 食品ECに関する運用の相談対応

- 商品登録やショップ構築の操作サポート

- メール・電話・チャットでの丁寧なサポート など

売上を伸ばすマーケティング支援があること

売上アップのためのマーケティングにおけるサポートや機能の充実度合いもポイントになってきます。

- メールマーケティング機能(ステップメールやフォローメールなど)

- 広告連携・アクセス解析ツール

- 商品別・顧客別の販売データ分析機能

これらによって、「誰に・何を・いつ売るべきか」を可視化し、感覚ではなくデータに基づく売れる仕組みを構築できます。

食品ECの「これから」に対応できる拡張性があること

食品EC市場は今後も伸びていくと予想され、かつては「手抜き」のイメージがあった冷凍食品も、今では「高品質・本格派」として再注目されていたり、生産者やメーカーが中間業者を通さず、自らブランドを立ち上げてECで直接販売するスタイルが注目されていたりします。

そうした変化に柔軟に対応できるように、

- 外部サービスとの連携(決済・物流・販促ツール)

- API連携によるシステム拡張

- 越境ECや多言語対応の準備

といった、未来を見据えた食品EC運営を実現できるかどうかが欠かせなくなってきています。

まとめ

食品ECは、正しい知識と適切なツールを上手に活用すれば初心者でも始めることができます。「味」や「想い」をしっかり伝えるサイトづくりと運営の仕組みを整えることが第一歩です。

とはいえ、どこから手をつければよいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。そこで、食品ECサイトの成功に必要なポイントを厳選した資料『食品ECサイト 売れるコツ10選』をご用意しました。

実際の運営現場で役立つノウハウを、ぜひダウンロードしてお役立てください。

Eストアーショップサーブなら、前項でお伝えした4つのポイントを押さえたECサイト運営が可能です。

特に「何から始めればいいか分からない」という方にとって、心強いサポートとなる専任担当制が特徴です。ECサイトの開店準備はもちろんのこと、日々の運営に関するお悩みや課題に対して、解決策や施策の提案をさせていただきながら一緒に進めていくことができます。コンサルティングの側面もあるカートシステムとなっていますので、新規開店をご検討中の方だけでなく、カート乗り換えご希望の方にもお応えできると考えています。

まずはお気軽にご相談ください。